こんにちは。地域包括ケアシステム.comの成冨です。

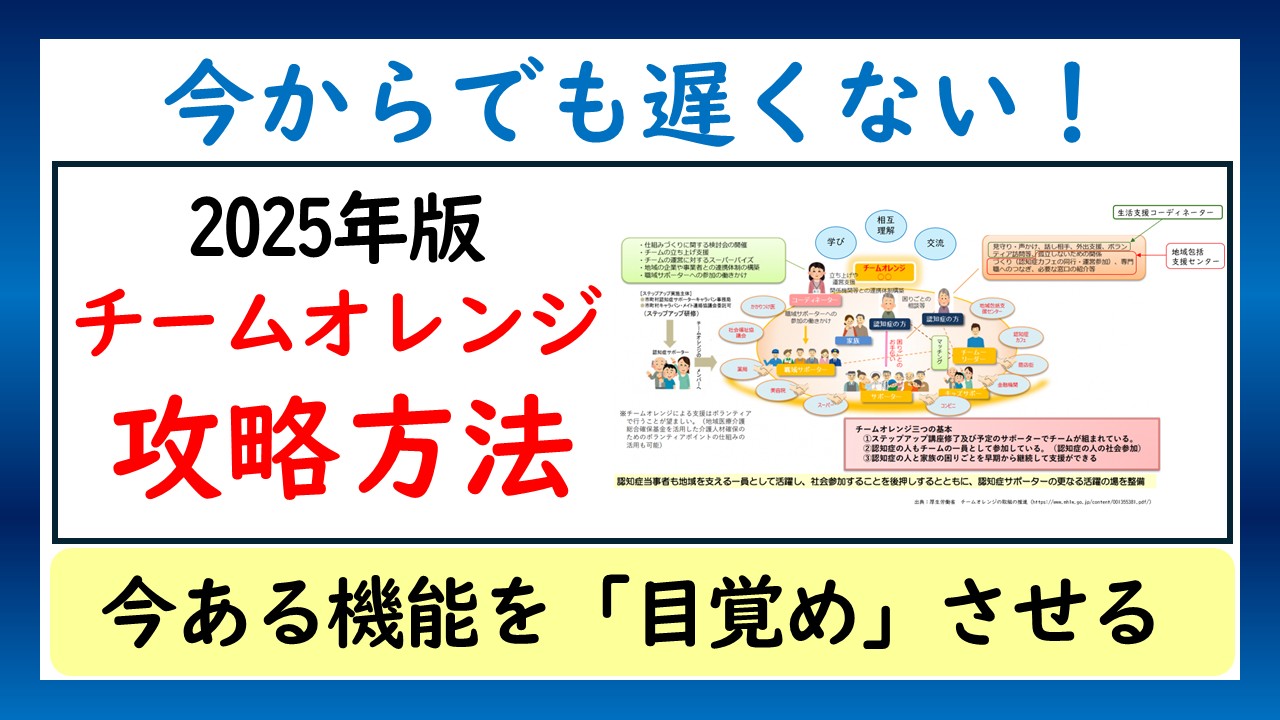

今回は「今からでも遅くない!2025年版チームオレンジ攻略方法」と題して、これまでの取り組みを振り返りつつ、最新の進め方を整理しました。

動画解説

これまでの流れと現状の課題

私はこれまで、2020年からチームオレンジの整備方法、オレンジチューター研修、コーディネーター研修の進め方、さらに2022年の「チームオレンジを軌道に乗せる方法」、2023年の「実践攻略解説」といった形で解説を続けてきました。

しかし、それでも「うちの地域は全然進みません」という声を多く耳にしました。

つまり、情報はあっても現場に落とし込めていない、成果につながっていない市町村が多いのです。

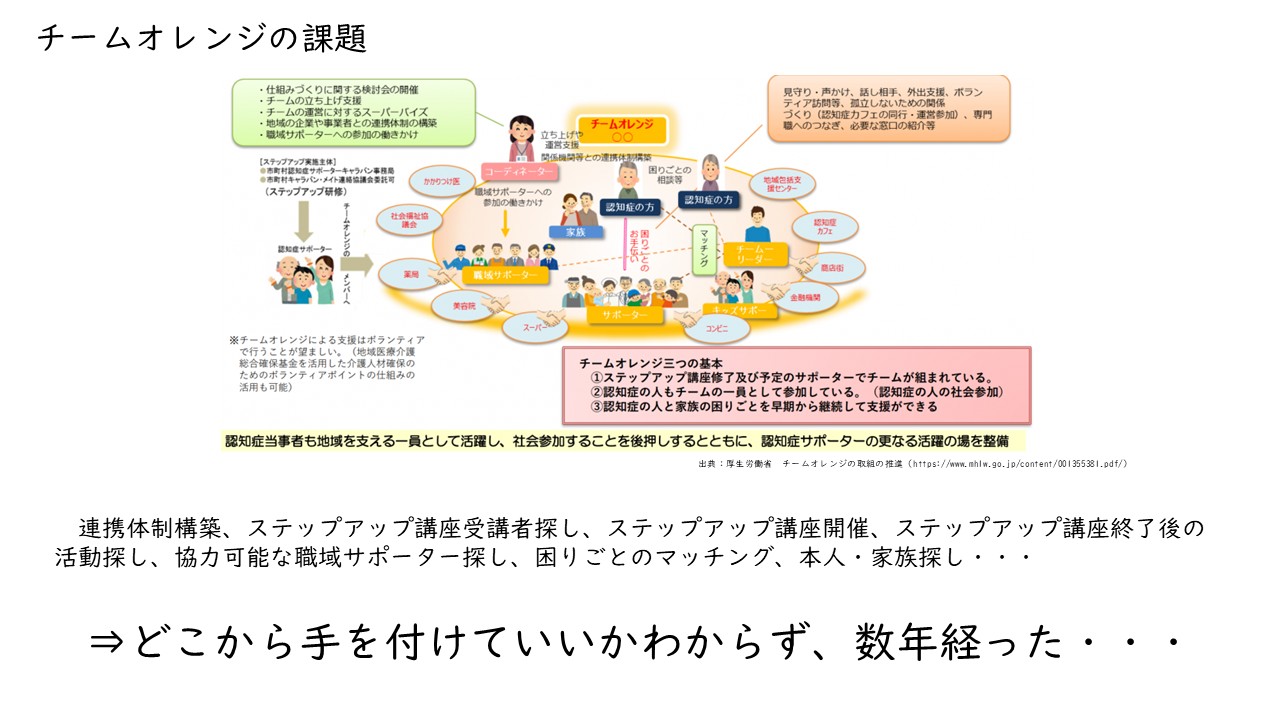

よくある課題

-

運営体制を作ったものの、会議だけで動きが停滞している

-

ステップアップ講座を開催したが、その後の活動の輪が広がらない

-

ボランティアや職域サポーターを探しても見つからない

-

認知症本人や家族を探そうとしても出会えない

-

結果として「どこから手をつけていいかわからない」まま数年が経過

そして、「成果を出せ」と求められる一方で、人もお金もいない現実に苦しんでいる…。

そんな現場の声が積み重なっているのです。

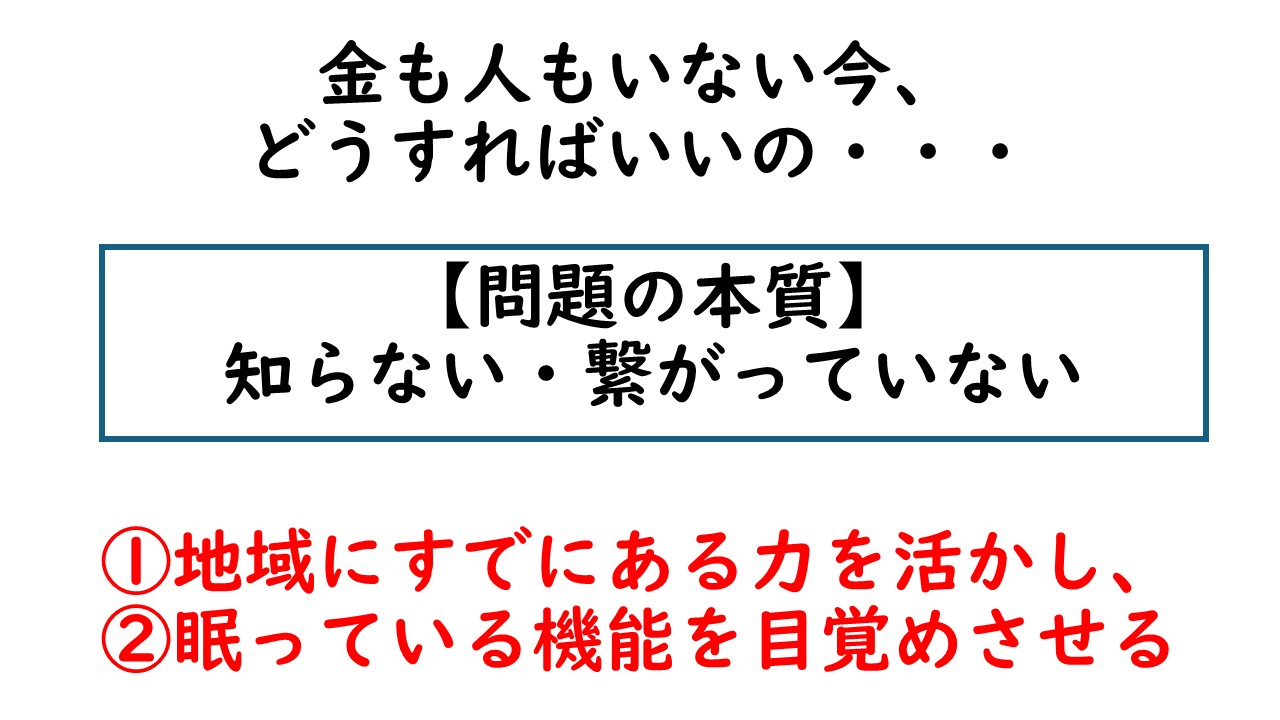

問題の本質:「知らない・つながっていない」

私は、この問題の本質は「資源がないこと」ではなく、「知らない・つながっていないこと」だと思っています。

実は、すでに多くの取り組みが存在しています。

-

困りごと支援は、生活支援コーディネーターが整備済み

-

個別支援は、地域包括支援センターが日常的に実施

-

認知症カフェやサロン、ボランティア活動も各地で継続

つまり「新しい仕組みをゼロから作る必要はない」のです。

あるのに知られていない。つながっていない。それが一番の課題なのだと思います。

解決の2つの視点

そこで解決のために重要なのは、たった2つの視点です。

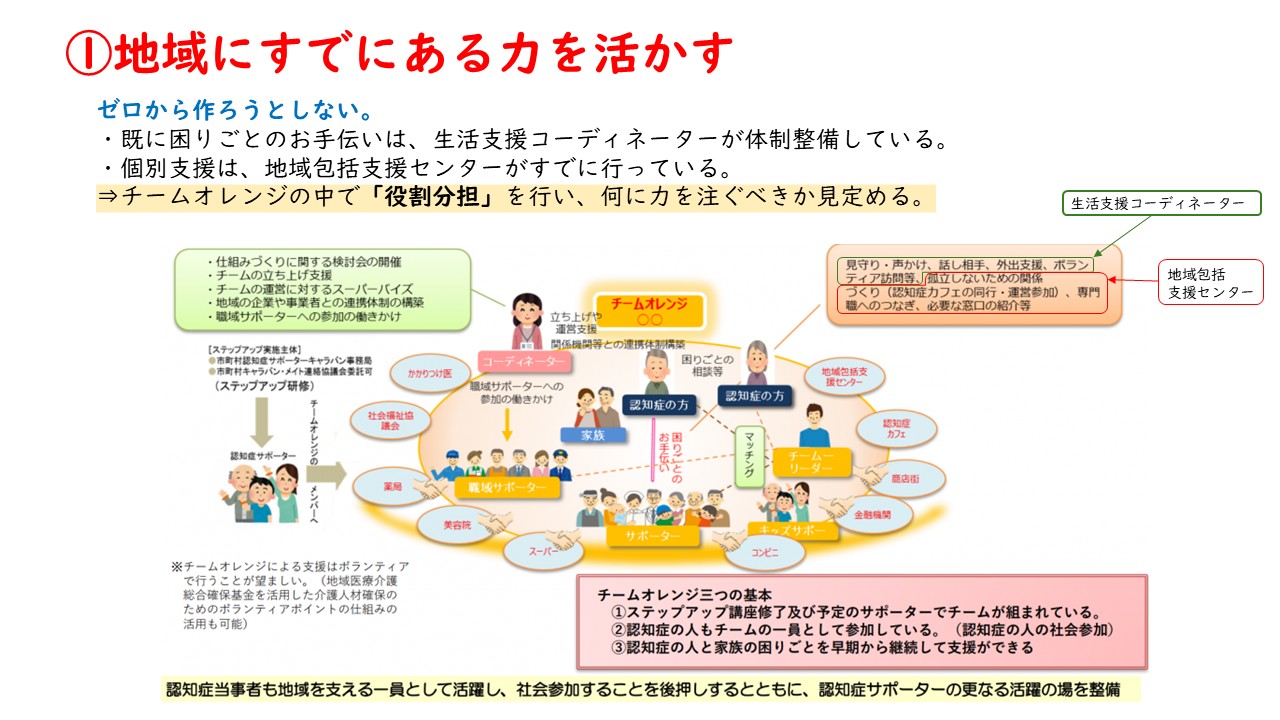

1. 地域にすでにある力を活かす

チームオレンジを立ち上げる際に「ゼロから新しく作る」と考えると、どうしてもパンクしてしまいます。

大切なのは、既に存在している取り組みを再編し、役割分担を見直すことです。

例として:

-

見守り・声かけ・生活支援 → 生活支援コーディネーター

-

個別の相談・専門職につなぐ → 地域包括支援センター

-

サロン・カフェ運営 → 地域団体や住民ボランティア

このように整理していくと、「自分たちが何をすべきか」が明確になり、心が軽くなります。

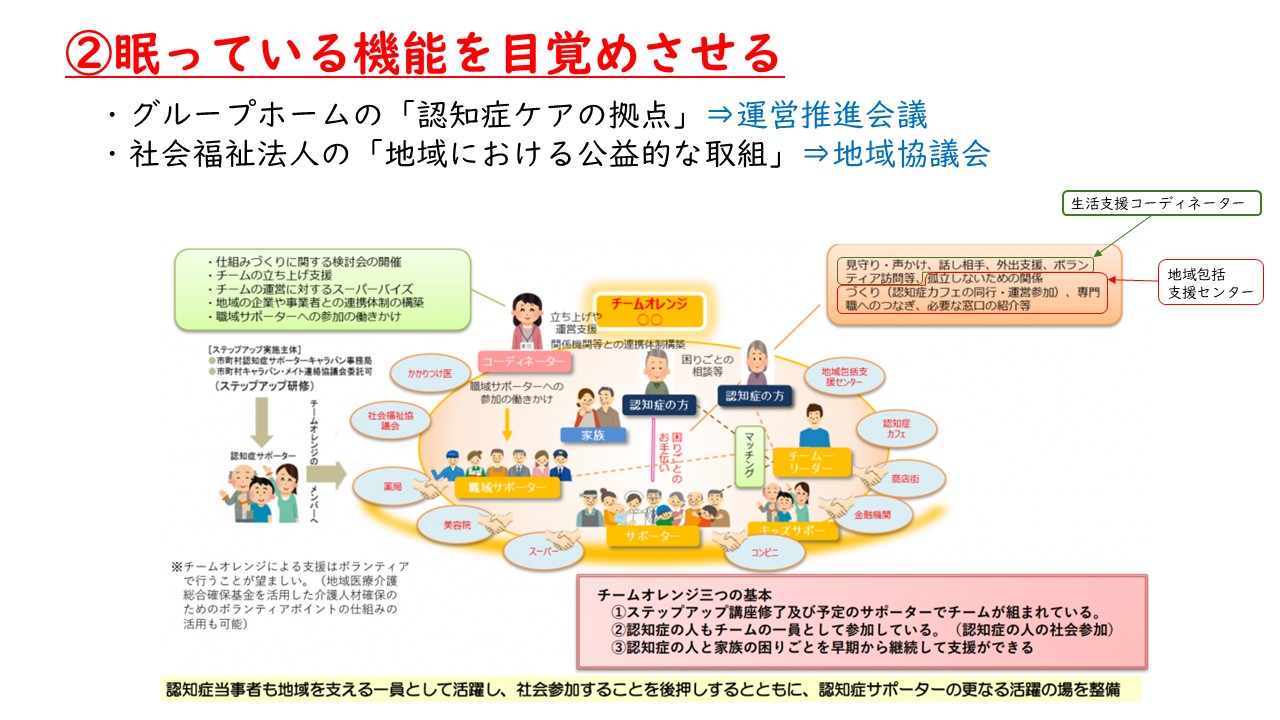

2. 眠っている機能を目覚めさせる

さらに大切なのは、眠っている力を呼び覚ますこと。

-

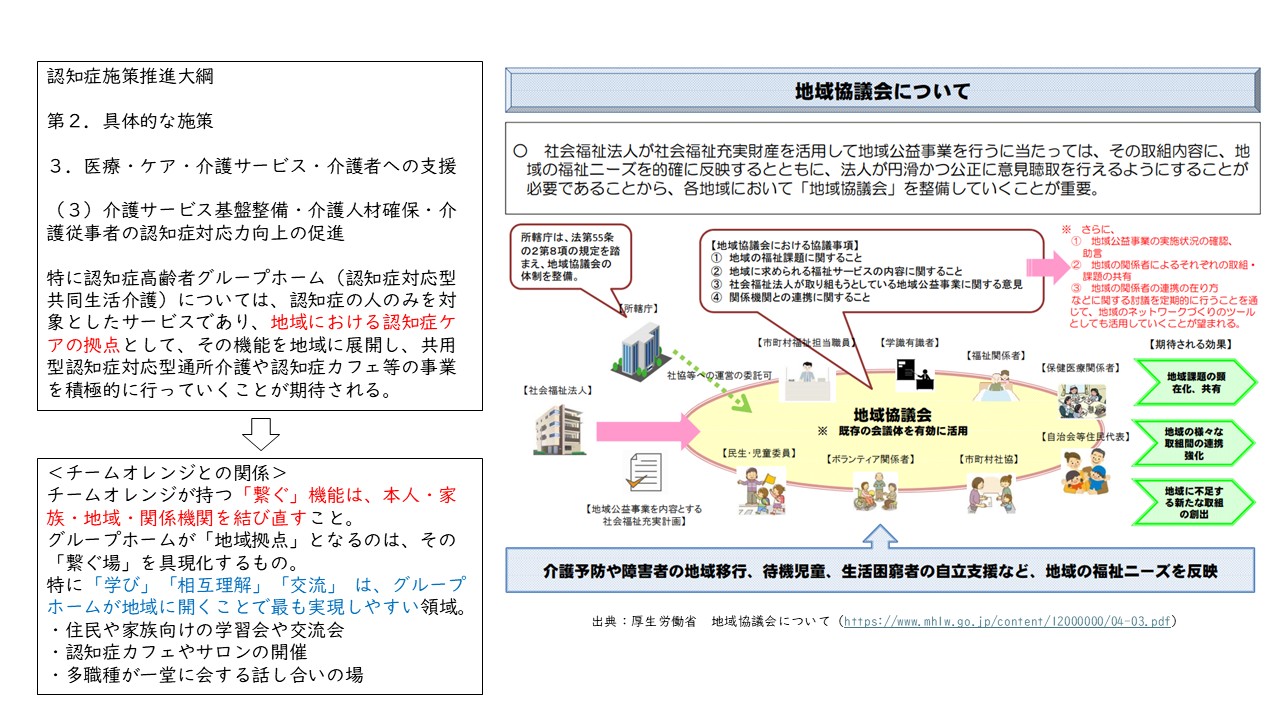

グループホーム

本来「地域の認知症ケア拠点」として期待されているのに、入居施設の役割に留まっているところが多いのが現実です。

しかし、学習会や交流会を開く場としては最適です。 -

社会福祉法人

地域で公益的な取り組みを行うことが求められているものの、十分に発揮されていない場合もあります。

地域協議会での話し合いや連携の場を広げることが、眠っている力を引き出すきっかけになります。

「学び」「相互理解」「交流」――この3つを地域に開くことで、チームオレンジの活動は自然と広がっていくのです。

小さな一歩がドミノのように広がる

地域づくりは、一気にすべてを動かす必要はありません。

例えば、50のグループホームがあっても、まずはそのうちの1か所が動き出せば良いのです。

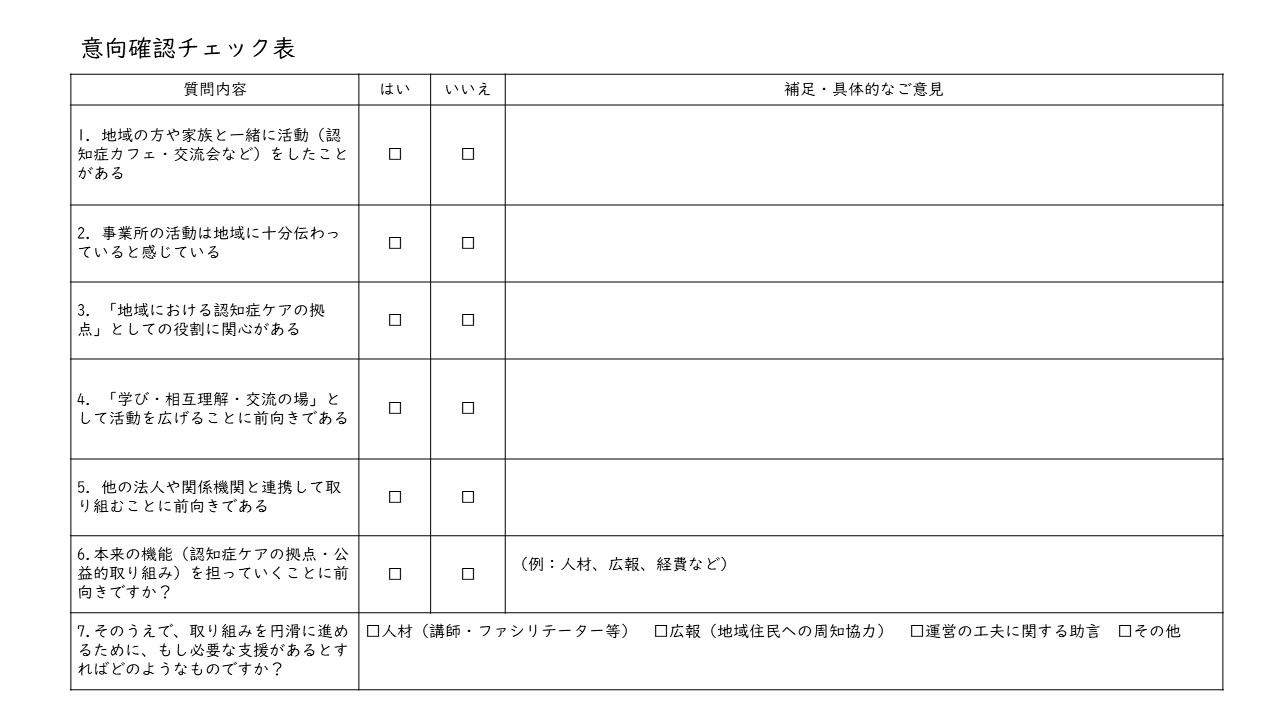

そのための根拠となる資料↓

さらに、意向確認チェック表まで今回は特別にお伝えします↓

たった1つの動きが、他の地域に「自分たちもやらなければ」という意識を生み、ドミノのように広がっていきます。

地域の変化は、まずは一歩から始まるのです。

実際にどう動くのか?

① 運営拠点の立ち上げと自立:グループホーム・社会福祉法人を拠点にチームオレンジを運営する。

② 認知症ケアの地域拠点化:本人・家族・地域をつなぎ、解決へ導く機能を発揮する(フォーマル・インフォーマル)。

③ 人材の活躍と多職種連携:ステップアップ講座修了者の活躍の場を設け、多職種連携の機会とする。

④ 情報発信と予防・早期支援:活動を広く伝え、普及啓発につなげ、予防・早期発見を支援する。

まとめ

-

課題は「知らない・つながっていない」こと

-

解決には「既存の力を活かす」「眠っている機能を目覚めさせる」ことが重要

-

すべてを一気に動かす必要はなく、1つの拠点から始めれば広がっていく

コメント