この記事では「生活支援コーディネーターとしての自立支援の基本的な考え方」と「判断に迷ったときに活用できるチェックリスト」について、実践例を交えて解説します。

動画解説

🎯 なぜ今「自立支援」が重要なのか?

地域住民主体で立ち上がった支援サービスが「安くて便利だから」「気軽にお願いできるから」といった理由で使われることが増えています。その結果、本人が本来できることまで奪われてしまい、「依存型の支援」になってしまうケースが一部で見られます。

このような本末転倒の状況を防ぐために、**「支援をしない勇気」「断る支援」**が今、求められています。

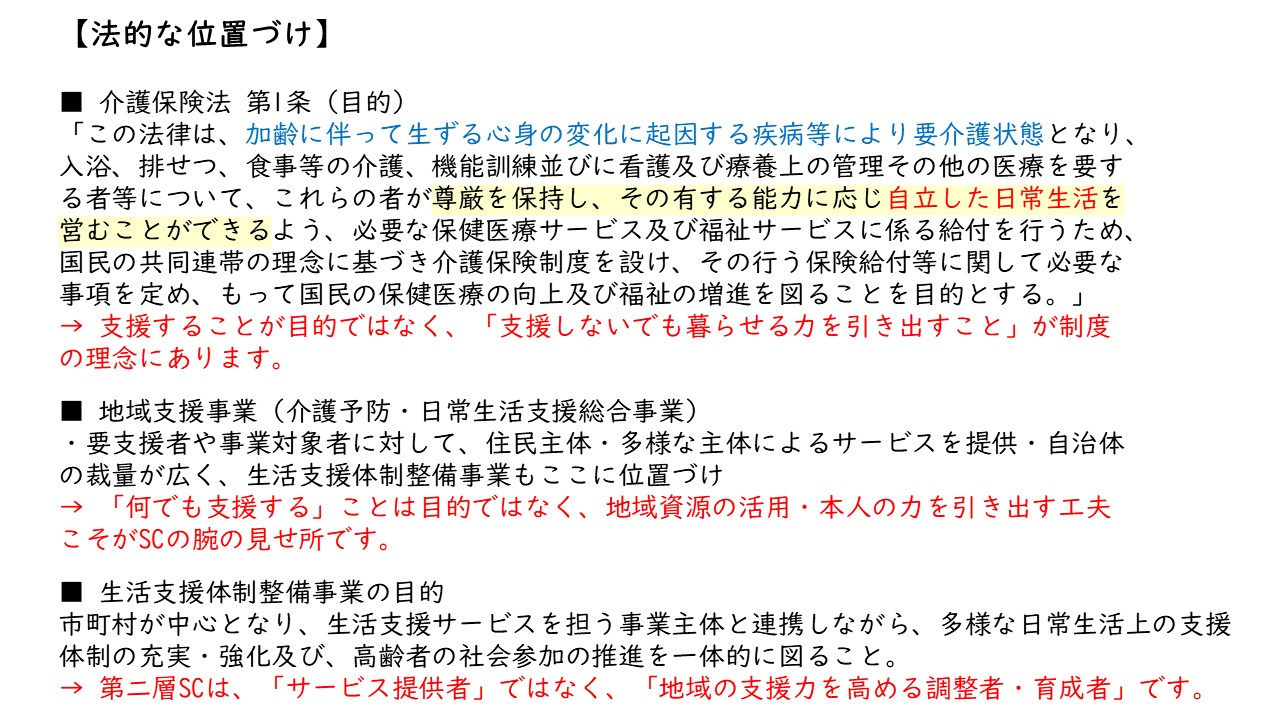

🧭 自立支援の原点:介護保険法の理念

介護保険法では、

「尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるようにする」 ことを目的としています。

つまり、生活支援体制整備事業も「サービスに依存するのではなく、自立に向かう支援」を基本に設計されています。

生活支援コーディネーターの役割は、

- 単なる支援提供者ではなく、

- 地域資源の活用と住民力の引き出しを行う“調整者・育成者”です。

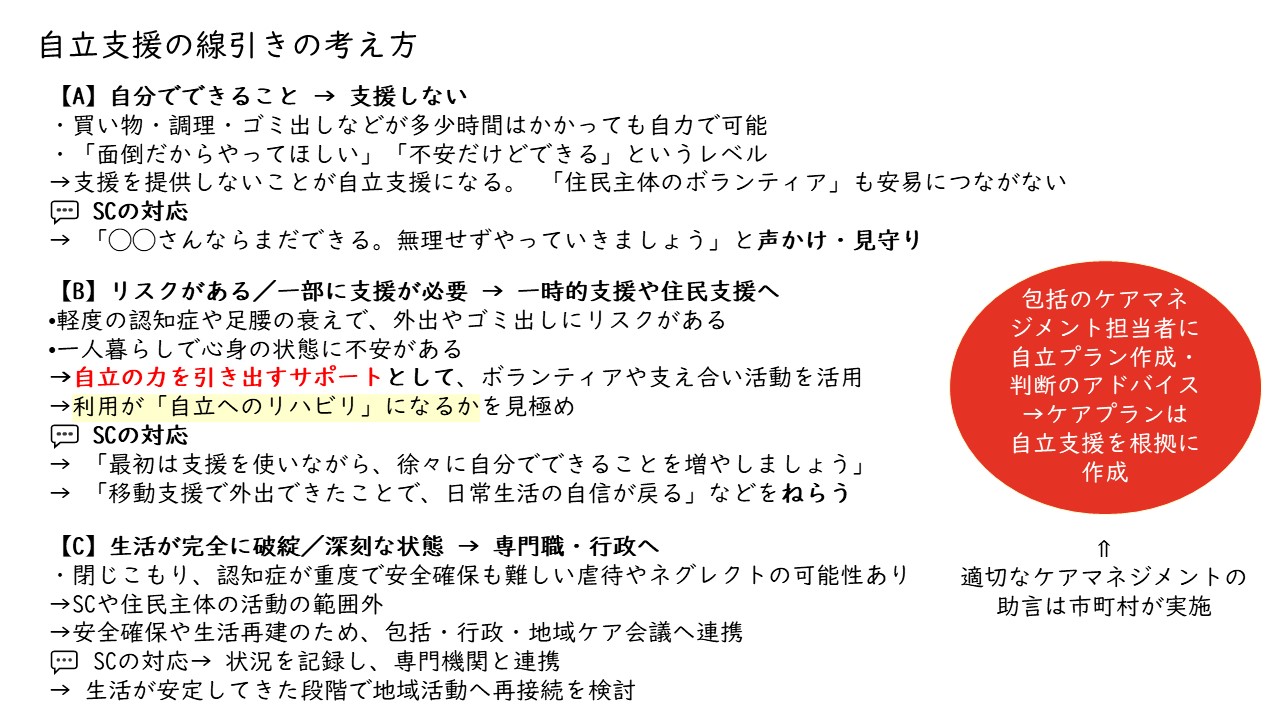

🧩 支援の見極め:3つのケース分類

① 自分でできる方(支援不要)

- 買い物・調理・ごみ出しなどが“少し時間がかかっても”自力でできる

- 「面倒」「不安」という理由だけでは支援せず、元気の維持を応援

🔸対応例:

「〇〇さん、まだまだお元気ですよ。無理せず、できる範囲で頑張りましょう」 「もし何かあれば地域の方とも連携できますからご安心ください」

② 一部支援が必要な方(一時的・部分的支援)

- 認知症初期や軽度の虚弱状態で、リスクがある行動に限って支援が必要

- 支援を通じて自立へのリハビリになるかどうかを見極め

🔸対応例:

「最初は少しだけお手伝いして、徐々にご自身でできるようにしていきましょう」

③ 深刻な生活困難(専門機関と連携)

- 虐待・ネグレクト・重度認知症など安全確保が優先されるケース

- 住民主体の活動の範囲外 → 包括や行政、地域会議への連携が必要

🔸対応例:

状況を記録して包括センターと連携 → 必要に応じて地域会議で対応協議

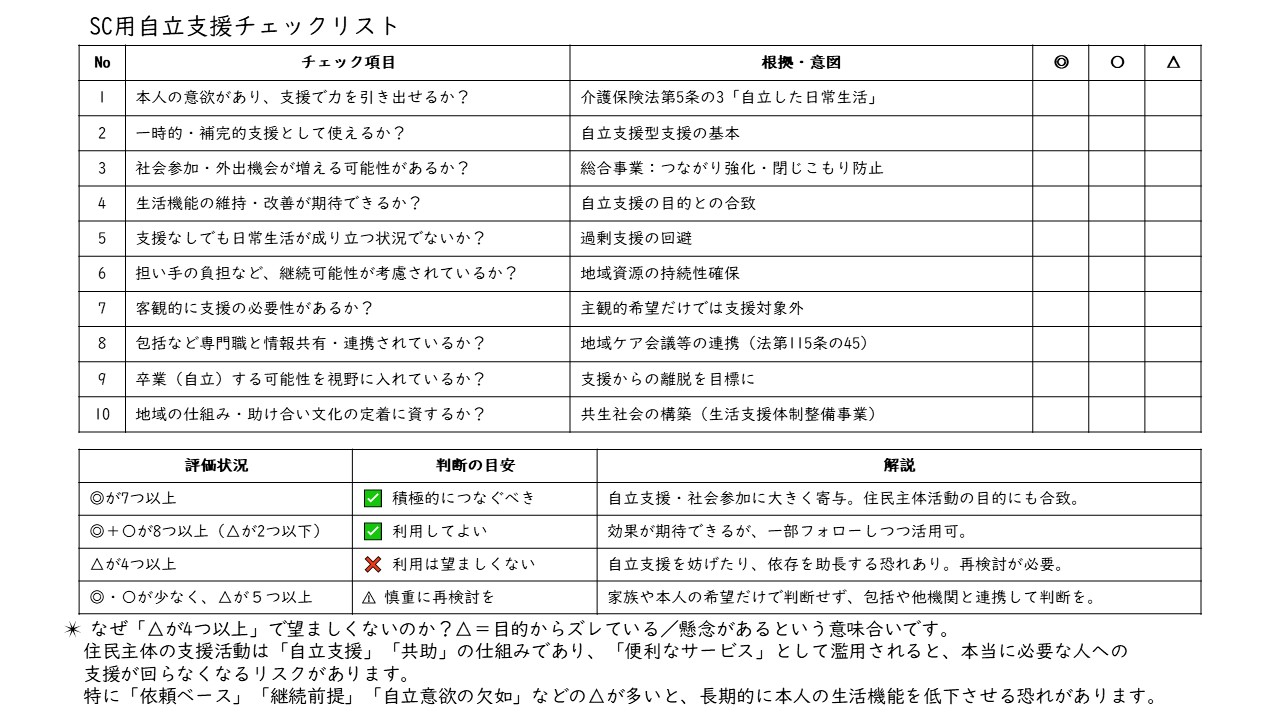

✅ 活用できる「自立支援チェックリスト(10項目)」

判断に迷う場合に活用できるチェックリストを開発しました。 以下の10項目を〇・△・×で評価します:

📝 まとめ:支援することが目的ではない

生活支援コーディネーターの本質は、

「サービスを繋ぐこと」ではなく、 「繋がずに済む力を引き出すこと」にあります。

日々の現場で悩まれる皆さまに、この考え方とチェックリストが少しでも役立てば幸いです。

🔗チェックリストをデータで希望される方は、私の公式サイトのフォームからご連絡ください。

📣初心者研修や個別コンサルの対応も可能です。お気軽にご相談ください。

あなたの現場での挑戦を、私は心から応援しています。

コメント